- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)について

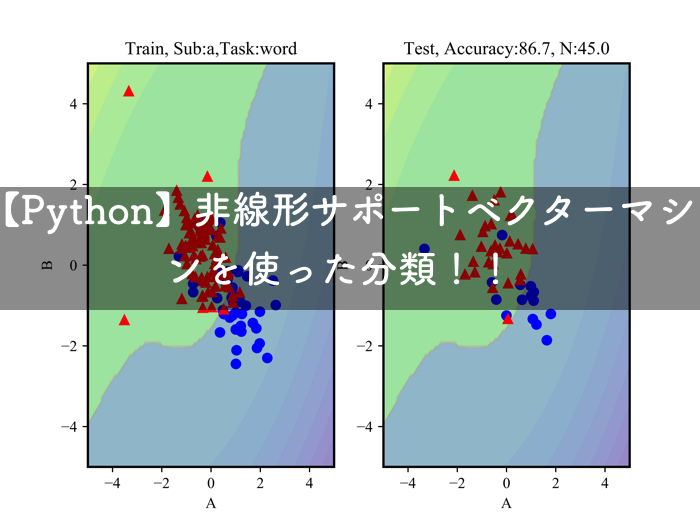

- 脳波を利用したコミュニケーションツールについて

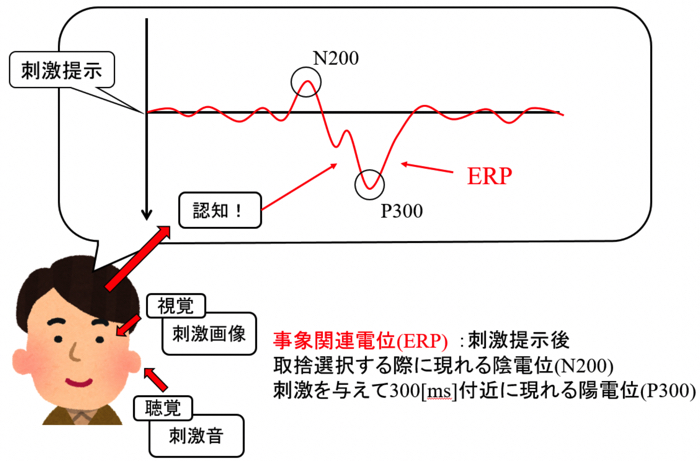

- 事象関連電位P300の検出方法について

こんにちは.けんゆー(@kenyu0501_)です.

この記事では,ALSという病気のこと,また重度のALS患者のコミュニケーションツールとして脳波を活用するということ,さらに脳波を解析するときの手法や,多少専門的なお話をします.

(なるべく分かりやすく書くことを心がけたので,多少の語弊があるかもしれないですがご了承ください)

ALSという病気について

一時期,アイスバケツチャレンジといってALSの認知を普及させる活動が社会現象になったね!

また,マンガ宇宙兄弟のシャロンがかかった病気だね.

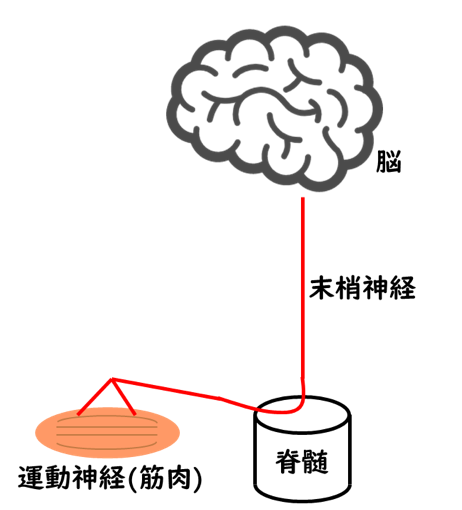

ALSというのは,筋萎縮性側索硬化症(きんいしゅくせいそくさくこうかしょう)というもので,運動神経系が徐々につかえなくなっていってしまう病気のことです.

運動神経系といってもヒトの手足は脳から与えられる情報で動いているわけなので,その手足を動かすための筋肉が思うように動かせなくなってしまう,というものです.

末梢神経っていうのは全身に行き渡る神経のことです.

情報を受け渡しするものと考えてください.

例えるのであれば,キーボードのようなものです.つまり,パソコンという私たちの体を操作するときに使うキーボードのようなものなのです.

キーボード自体が考えているわけではないよね!

脳からの情報が脊髄へ送られて筋肉を動かすよう働きかけるという感じですね.

あくまで脊髄は情報を与えるだけなので脊髄から自発的な指令が送られているというわけではありません.

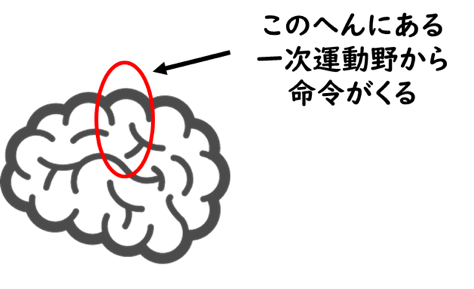

脳にも運動をおこなうための部位があってそこで動かすような命令が作られているのです.

ALS患者にとっては筋肉を動かすことが困難なのですが,実は,筋肉というものは体のあらゆる部位にあるのでかなり大変な病気です.

口や瞼(まぶた)にだってあります.

症状が重度になると,しゃべったり瞬きしたりってことが困難になるのですね.

となるとヒトとの会話だって難しいわけです.「どうやってコミュニケーションをとるの!?」ということが今日のお話です.

脳波の利用

ALSが発症した初期の段階では,ゆっくりと字を書いたり,咽喉(声帯)マイクを使ってコミュニケーションをとるよ!それが徐々に深刻になってくると,表情筋や手の筋肉などのちょっとした動きを取るんだ,でもそれすらも出来なくなった時は,,

重度のALS患者がコミュニケーションをとる1つの手段として「脳波」の利用があります.

筋肉は動かせなくなりますが,脳の活動自体は健常者と変わりません.

脳波は頭皮上からとれます.

そこでなんとかこの脳波をつかってコミュニケーションのための道具をつくれるのではないか,という試みがあり,様々な研究がなされています.

古い論文ですと,以下のような論文が有名です.

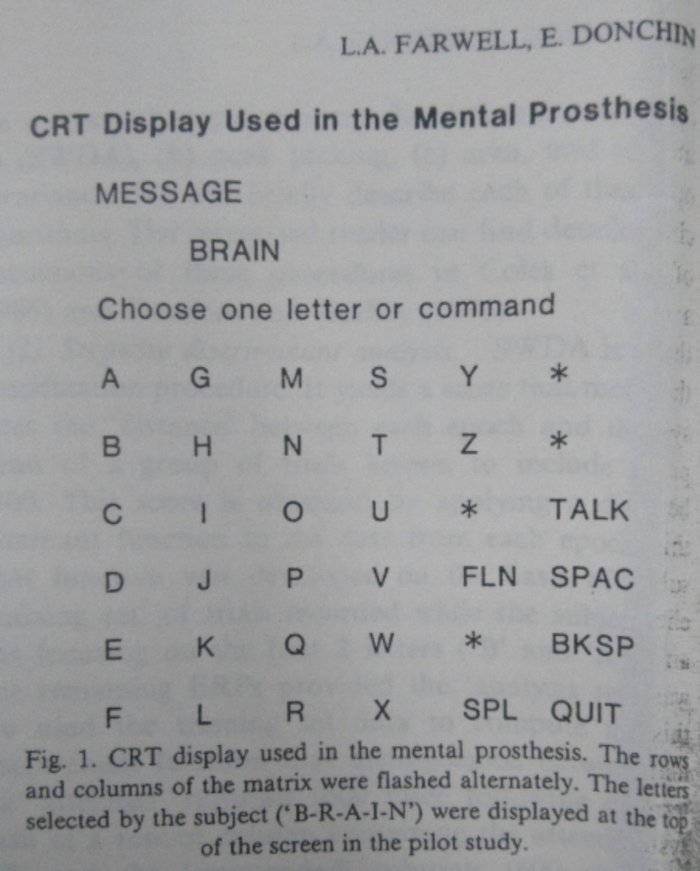

Talking off the top of your head: toward a mental prosthesis utilizing event-related brain potentials, L.A Farwell and E. Donchin (Accepted for publication: 29 April 1988)

かれこれ30年も前に,脳波を使ったツールが考え出されているわけですね.

ざっくりとここに書いてあることをまとめると,

・画面上にA~Z(大文字)を表示させてそれが点滅する.

・被験者は何を打ちたいか画面に表示されているものを見つめる.

・コンピュータは被験者が何を見つめているか,事象関連電位(ERP)というものを用いて判断する.

・これによってコンピュータは被験者が見つめている文字を入力する.

・1分で3文字ほど入力ができる.

この6×6マスの文字盤の行と列を交互に点滅させて点滅回数を被験者にカウントしてもらいます.

その際計測していた脳波を使って,文字の取得を行うというものです.

ここで,そのときに用いる脳波の種類として事象関連電位(ERP)というものを活用します.

(詳しくはまた後ほど!!)

コラム1:脳波計のサンプリング周波数について

学生が研究室レベルで扱う脳波計は,サンプリング周波数512~1024(Hz)程度だと思います.

サンプリング周波数というのは1秒間に取得されるデジタルデータの個数です.

512 Hzの脳波計だと,1秒間に512点のデータがあるということですね.

これが高ければ高いほど,一秒間の中の情報量が多いデータになります.

なので,サンプリング周波数が高いと,データを解析する際に,細かいことを調べることができるということです.

余談でした!

コラム2:脳波の計測!?

脳から送られてくる刺激は電気信号によって伝えられています.

電気信号ってなんだ?と思われると思いますが,脳には多くの神経細胞(ニューロン)が詰まっています.

その神経細胞は一本の紐では繋がっていません.

たくさんの神経細胞が密集しているのですね.

このたくさんの神経細胞は情報を伝えるものとして機能していますが,それを電気信号によって行っています.つまり,脳波というものは,この情報伝達を行なっている際の,電気的信号を計測しているものなのですね.

この漏れ出た情報を脳波として使っていますが,あちこちで神経細胞が情報のやり取りをしているので得られる脳波はとても複雑な情報を持っています.

複雑というのは,「たくさんの神経細胞の電気信号が複雑に合わさったもの」という意味です.

より深く脳波について理解したい場合は,以下の記事がおすすめです.

(参考:脳波について詳しく知りたいなら,良峯徳和氏の研究ノートがおすすめ)

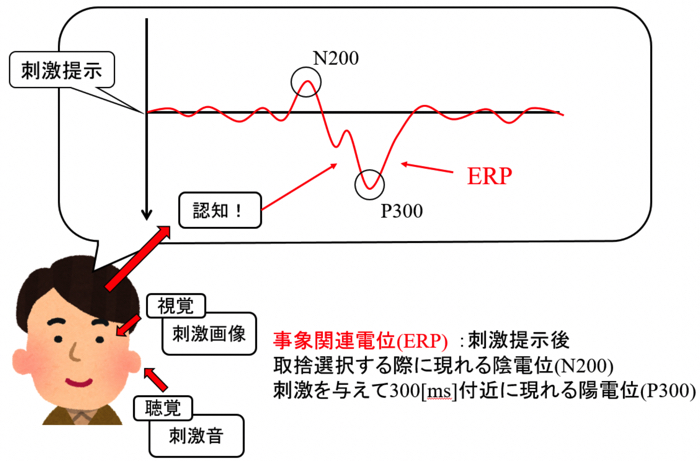

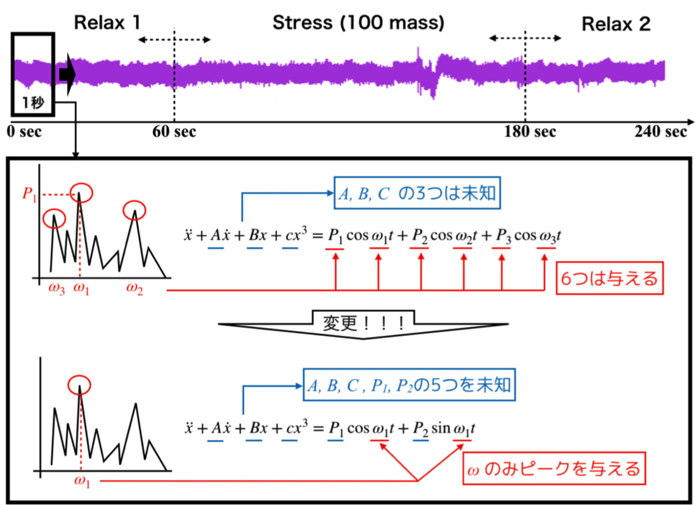

事象関連電位(ERP)とは

・多種類の刺激に対して,ある特定の刺激(稀に出ることになる)に注意を向けたときの電位である.

・その稀な刺激に対して何らかの反応(注意や認知でも可)を行わせる.

・そのとき脳波上では大きな陽性の電位が現れる.

・特徴量は刺激の取捨選択で現れるN200,刺激後300ミリ秒付近に現れるP300がある.

・ERPではP300が主に用いられている.

刺激というのは感覚刺激のことで例えば目だと先ほどの点滅,聴覚だと音,あとは体性として電気刺激を皮膚に与えるといったものです.

図の中にある「取捨選択」というのは,被験者に何らかの課題が刺激として与えられたときに,その刺激が課題にそっているかどうか,被験者が選ぶというものです.

その選んだ刺激ではないときにはP300は出ません.

ただ,ヒトは慣れというものが存在するので,慣れてしまえばP300の観測も難しくなってきてしまいます.

つまり,刺激を提示するときの頻度などが重要な要素になってきます.とても調整の難しいところなのですね.

さらに,一般に脳波といってもそう簡単にP300が観測できるわけではありません.

やはりいろいろな成分が混ざっているのでそれはフィルタリングなどを施して,なるべく不必要なノイズを取り除かなければなりません.

コラム3:ERPの計測は頭頂部!?

P300の測定は,一般的に頭のてっぺんである頭頂部で行われています.

脳波は頭皮上(顔の表面でも)ならどこでも取れますが,脳の部位によって機能局在性も認められています.

そうした中で,事象に関連して生じる電位P300が一番計測しやすかった部位が頭頂部であります.

つまり,頭頂部で計測した信号の電位が大きいのですね.

P300の取得は加算平均法で可能!

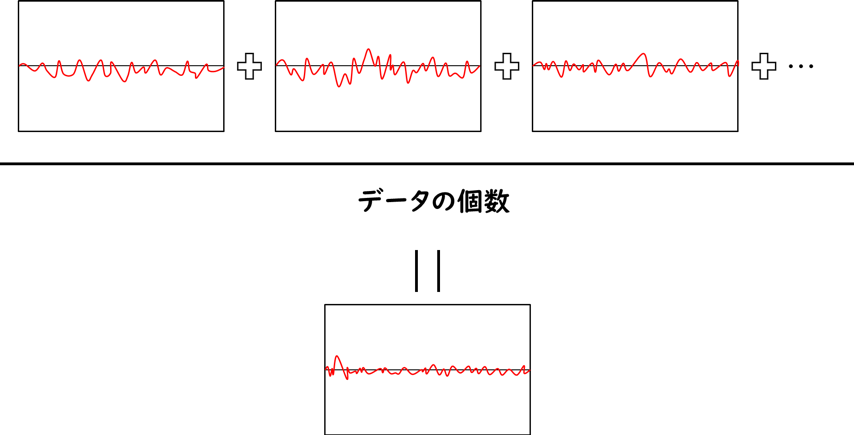

ここで,P300を上手く取得する方法として一般的に行われている方法として,「加算平均法」があります.

要するに単なる平均ですね.全体を足したあと全体の数で割るというシンプルなものです.

加算平均の前には,周波数の帯域制限などを用いて,高周波帯域のカットをしておく必要があります.

30 Hz以下とかにしておくと良いと思います.

図で書くと加算平均法はこんな感じです.

何度か刺激を与えたときの脳波データをそれぞれ保持しておいて,最後に平均を取るのですね!

(あきらかに平均値がおかしいですけど・・・波形の加算平均の概念としてみてください)

足し合わせる脳波のデータはそれぞれ同じ長さの時間である必要があります.

同じ測定時間での平均を見る必要があるためです.

これをP300の検出に用いるわけです.

具体的なP300検出の話

被験者に対して刺激呈示の前100ミリ秒から刺激呈示の後700ミリ秒付近までデータを取っておいてそれを平均するとよいです.

少々図が悪いもの続きですが,なぜ前100ミリ秒を取るのかというのと,P300である条件にはおおよそ次の3条件が挙げられます.

・陽性の電位であること

・出現時刻が250~600ミリ秒であること

・刺激呈示前100ミリ秒ほどの電位に比べて大きいこと

ここでいう陽性というのは,脳波の縦軸は下向きを正としているので,少し注意が必要です.

またP300のPというのもPositiveの意味から来ています.

この方法によって多くはP300の検出が見込まれます.

よりはっきりとP300の波形を獲得したい場合は,加算平均前に,独立成分分析という処理を挟んでやると綺麗な波形が取れる場合があります.多チャンネルの計測が必要です.

また,より具体的な解析方法を知りたい方は,以下の記事がおすすめです.脳波解析の基本がざっと学べます.

(参考:脳波の解析はツールを使いこなせばかなり簡単です!みんなやろう!!笑)

今回はALS患者のコミュニケーションの方法として脳波を用いた方法がありその中でも事象関連電位というものについての簡単な説明をしました.では!

了解ですぅ。

今を去ること、半世紀(!)。

(重度筋無力症の)患者さんとの意思疎通に苦労したのを想いだしました。

今回の記事は、保存版です!机上の理論のみならず、現実味を感じさせられます。

有難うございます。

デハ、では de 野兎(やっと)